Auteur/autrice : Nina lashermes

ÉTÉ FLOTTANT

LiFang

08.11.2025 – 20.12.2025

-

Aux sources n°10, 2019, Huile sur toile, 130 x 195 cm

-

Eaux dormantes n°10, 2010, Huile sur toile, 97 x 130 cm

-

Aux sources n°17, 2023, Huile sur toile, 114 x 162 cm

-

Somewhere n°10, 2025, Huile sur toile, 130 x 195 cm

-

Somewhere n°7, 2025, Huile sur toile, 97 x 130 cm

-

-

-

-

-

Depuis son arrivée en France à l’orée du nouveau millénaire, après s’être formée à la peinture à l’École des Beaux-Arts de Nankin, LiFang (née en 1968) développe une œuvre où le regard se brouille pour mieux se recomposer, attentive à ce moment fragile où la figure se défait sans disparaître tout à fait. De larges aplats juxtaposés, modulés selon les variations de la lumière, structurent ses compositions. La couleur y naît de rapprochements, de superpositions et d’affleurements, jusqu’à créer une profondeur optique où l’œil, captif, se laisse lentement absorber.

Par certains aspects, ce patient travail de fragmentation évoque le flux accéléré de notre époque, un monde saturé d’images où la présence s’efface à mesure qu’elle s’expose.

Ses récentes toiles déploient des scènes de partage et de plénitude, des corps de baigneurs offerts à la transparence du jour, saisis sur la plage, au bord de l’eau dont les reflets irisés retiennent la tiédeur diffuse de l’été. Ses huiles oscillent entre légèreté et gravité, entre la netteté du contour et le tremblement de la surface. Ce qui importe n’est pas tant la représentation que la perception, cette manière d’habiter le monde par le regard, de le sentir vivant avant qu’il ne s’éteigne. Dans cet intervalle entre apparition et effacement, LiFang explore la durée même du visible, un espace où la clarté devient mémoire, où la peinture, par rémanences successives, se souvient.

Loin de toute virtuosité démonstrative, l’artiste engage une peinture traversée par la quête et l’expérience, attentive à sa propre intériorité, une peinture qui ne cherche pas à reproduire le réel, mais à en saisir le mouvement, l’éclat fugitif, la densité. Noyés dans la lumière, visages et silhouettes à demi estompés renvoient aux heures fondatrices de la modernité, quand figuration et abstraction s’éprouvaient dans une même continuité du regard.

À la fois ample et rythmé, le geste pictural conjugue la rigueur du dessin à la liberté d’une touche aérienne, enlevée, portée par une vitalité coloriste, subtilement acidulée. Car le retrait des représentations, ou du moins leur conversion en apparitions, soutient un entrelacement d’associations subtiles forgées autour de réminiscences, faisant ainsi advenir un tissu imaginaire partagé de tous : un sentiment de légèreté et de liberté, redéployé dans l’infini, dissous dans l’immensité. LiFang convoque alors une mémoire générique, comme limbique, générant des images semblant nées du seul souvenir. C’est un moment suspendu, à la fois intime et partagé, qu’il nous est donné de prolonger – pour que demeure, ne fût-ce qu’un instant, la fraîcheur estivale et flottante de l’émerveillement.

- Maud de la Forterie,

journaliste et historienne d’art

LE SIFFLEMENT DU GEAI

Cedric Le Corf

17.09.2025 – 30.10.2025

-

Entre chien et loup II, 2025, Huile sur toile, 97 x 70 cm

-

Torpeur II, 2025, Huile sur toile, 97 x 70 cm

-

Entre chien et loup III, 2025, Huile sur toile, 97 x 70 cm

-

La chute, 2025, Huile sur toile, 195 x 150 cm

-

Le sifflement du geai, 2025, Huile sur toile, 195 x 155 cm

-

Torpeur I, 2025, Huile sur toile, 140 x 119 cm

-

Vue d’exposition, 2025 | © Aurea Calcavecchia

-

Vue d’exposition, 2025 | © Aurea Calcavecchia

-

Vue d’exposition, 2025 | © Aurea Calcavecchia

-

Vue d’exposition, 2025 | © Aurea Calcavecchia

-

Vue d’exposition, 2025 | © Aurea Calcavecchia

-

Vue d’exposition, 2025 | © Aurea Calcavecchia

Nourri de ses origines allemandes, de la Forêt-Noire de son enfance et de la peinture baroque qu’il a longuement fréquentée à Madrid, Cedric Le Corf donne aujourd’hui corps à un dialogue entamé il y a quelques années avec le genre du paysage – non comme motif, mais comme espace pénétré, traversé, pleinement éprouvé. De la Bretagne où il s’est installé, l’artiste explore cette zone poreuse entre l’apparition animale et sa dissolution picturale, là où la représentation se fragmente pour laisser place à une sensation incarnée. Ce que la toile révèle, c’est moins une figure qu’une présence mouvante, palpitante, tapie dans les strates d’une matière où l’huile devient territoire et le trait, un seuil. C’est là, dans cet interstice entre figuration et abstraction, entre violence sourde et douceur sylvestre, qu’émerge une perception plus immédiate, quasi organique. Des chiens, des cerfs, parfois une patte, un flanc, une oreille ou un bois surgissent à la surface des tableaux. Parfois seulement une trace, un éclat animal, comme arraché au mouvement. L’œil croit reconnaitre une scène identifiable, presque cynégétique mais c’est plutôt la vision d’un veilleur, une perception fragmentaire, latérale qui se manifeste et fait écho à la figure du geai, cet oiseau-vigie des forêts. Ici, le regard ne vise pas à capturer, mais bien plutôt à capter. Et peindre, c’est faire corps avec l’inaperçu.

Rien ne s’impose, tout s’insinue. Les formes s’entrelacent, se dérobent et in fine se diluent dans un exercice de camouflage. Quelque chose de Matisse affleure dans cette manière d’imbriquer les aplats colorés, dans cette sensualité de la couleur pensée comme matière feuilletée. Des verts acides, des roses tendres et moirés, parfois des nuances plus étouffées, venues de l’ombre – la palette est marquée par le cycle des saisons : rien ne s’affirme et tout se fond parmi les feuillages, branchages et autres frondaisons.

Une absorption mutuelle est à l’œuvre et comme par effet d’une symbiose prononcée, le monde animal en alerte devient partie prenante du massif forestier. Des sculptures en grès prolongent cette réflexion portée sur l’imbrication. Si la porcelaine avait jadis trouvé sa place au cœur du bois, ce sont désormais ces éclats animaliers qui s’agrègent à la chair même de ces paysages sculptés. Et dans l’épaisseur de la forêt, c’est un rapport d’attention que Cedric Le Corf tente de saisir. Soit une manière d’être là, intensément, sans jamais interrompre l’élan du vivant.

- Maud de la Forterie,

journaliste et critique d’art

CREUSER

Bastien Vittori

17.09.2025 – 30.10.2025

-

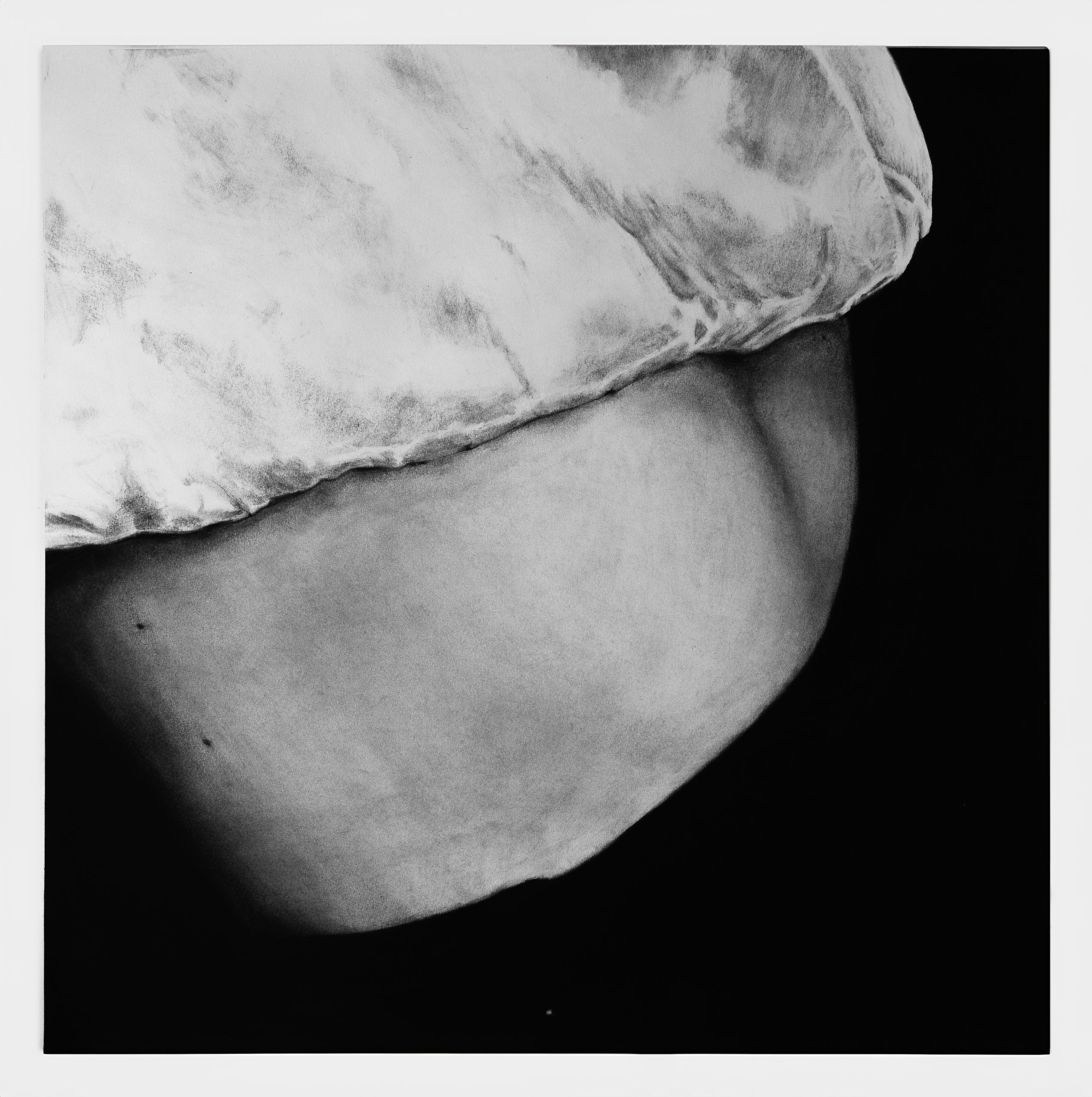

Ventre, 2025, Fusain sur papier, 100 x 100 cm

-

Vague (détail), 2023, Fusain sur papier, 200 x 150 cm

-

Hangar, 2025, Fusain sur papier, 184 x 150 cm

-

Vue d’exposition, à l’Atelier, 2025 | © Aurea Calcavecchia

-

Vue d’exposition, à l’Atelier, 2025 | © Aurea Calcavecchia

-

Vue d’exposition, à l’Atelier, 2025 | © Aurea Calcavecchia

-

Vue d’exposition, à l’Atelier, 2025 | © Aurea Calcavecchia

-

Vue d’exposition, à l’Atelier, 2025 | © Aurea Calcavecchia

-

Vue d’exposition, à l’Atelier, 2025 | © Aurea Calcavecchia

Le dessin est, pour Bastien Vittori, un moyen d’explorer une image, un procédé pour comprendre ce qu’il a vu, ce qui l’a arrêté lors de ses pérégrinations, que ce soit dans une ville, une campagne, une forêt ou en bord de mer. Il se laisse porter par un territoire jusqu’à être saisi par un point de vue sur un champ, par une lumière qui traverse un hangar ou qui devient ombre, par un rayon de soleil qui s’accroche sur des sacs poubelles ou danse sur une mer agitée. Il n’y a pas de hiérarchie entre les sujets – seule la dimension poétique compte – et l’artiste est opposé à toute idée de série. Le domaine des possibles est si vaste qu’il se refuse à faire deux fois le même sujet, de s’enfermer dans un systématisme. Idéalement, chaque dessin est un nouveau sujet, une nouvelle opportunité d’aborder un motif sous une autre facette. Son approche traduit une façon de s’engager dans le réel à partir du corps, de la matière, du toucher. C’est une affirmation d’un point de vue, du positionnement du regard. Soit, si on prend un peu plus de hauteur, de poser la question de la place de l’homme dans l’univers.

Par sa distance avec le réel et par l’intention qui l’anime, il nous fait basculer dans l’imaginaire. « Le vocable fondamental qui correspond à l’imagination, ce n’est pas image, c’est imaginaire. La valeur d’une image se mesure à l’étendue de son auréole imaginaire », écrivait Gaston Bachelard, auteur que Bastien Vittori cite volontiers. « Travaillant d’après la photographie, j’explore les imbrications de formes auxquelles je fais face chaque jour : la transparence des feuilles et leur chatoiement, l’aspect tacheté des troncs d’arbres, la soie d’un vêtement. Tout cohabite, s’imbrique, s’encastre, se touche. Dessiner au fusain c’est creuser dans les formes et leur surface, creuser en frottant la page. » Si son point de départ est la photographie, il ne tombe jamais dans le photoréalisme. Il garde la composition générale, ce qui lui permet de se libérer du sujet d’une certaine façon, et commence véritablement à regarder et à convoquer son imagination. Il trace sa ligne sur la feuille, gomme, recommence inlassablement dans un aller-retour pris dans un jeu d’oppositions entre cacher et dévoiler, effacer et révéler, remplir la surface et laisser des espaces vides. Les blancs s’opposent aux noirs ou se fondent dans les noirs. C’est cette accumulation qui donne du corps à ses dessins aux fusains condensés, proches des noirs de gravures. Très mats, très chauds. « Avec ce médium, on déplace plus qu’on ne gomme. Je pose ma matière sur la feuille, ensuite, je la déplace, ce qui à terme crée du mouvement grâce aux accumulations de gestes. »

- Stéphanie Pioda, historienne de l’art